马拉松长距离训练最佳时间安排策略与实践指南

2025-03-17 08:54:33马拉松训练是每一位跑者实现个人目标的必经之路,尤其是长距离训练,它不仅考验运动员的耐力,还涉及科学的训练计划与合理的时间安排。本文将详细探讨马拉松长距离训练中的最佳时间安排策略,并提供实践指导。本文从四个方面进行分析:训练周期的规划、每周训练的安排、日常训练时间的选择与调整、以及如何根据个人情况优化训练计划。每个方面将结合实际情况提供具体的操作步骤,帮助跑者在高效、科学的训练中逐步提高水平,最终成功完成马拉松。

1、训练周期规划

在进行马拉松长距离训练时,科学规划训练周期至关重要。一般来说,马拉松训练周期大致为12到20周,其中包括准备期、提升期、巅峰期和恢复期四个阶段。每个阶段的训练强度和目标有所不同,合理的周期规划有助于避免运动伤害,同时有效提升跑步成绩。

在准备期(大约4至6周),跑者应注重基础耐力的积累。此阶段的训练量不宜过大,主要任务是让身体适应长时间的跑步负荷,逐步提高心肺功能。此时,每周安排3到4次跑步,内容包括慢跑和低强度的跑步,帮助身体为更高强度的训练打下基础。

进入提升期(约4至6周)后,训练强度应逐步提高。此阶段跑者可以开始进行一些速度训练和间歇训练,以提高跑步的速度与爆发力。每周的训练量增加,跑步的总时长和强度都要逐渐提升。此阶段的重点是增强身体的乳酸耐受力,并提高跑步时的效率。

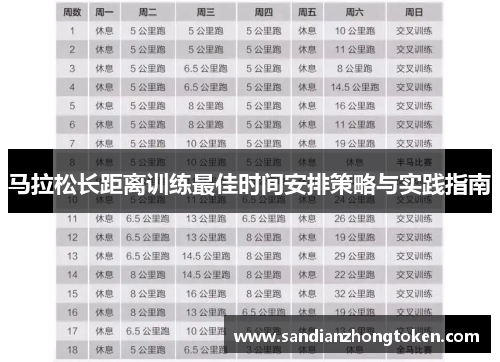

2、每周训练安排

马拉松长距离训练的每周安排应具有系统性和渐进性。通常建议每周进行5至6次跑步训练,其中包含长跑、恢复跑、间歇跑以及速度跑。每次训练后要合理安排休息与恢复,以确保身体有足够的时间恢复。

长跑是每周训练的核心,通常安排在周末进行。这是为了模拟比赛的环境,逐步提高耐力和心肺功能。长跑的距离从一开始的12公里逐渐增加,最终达到比赛的全程(42.195公里)。每周的长跑距离应该逐步增加,但每三周进行一次减量周,以避免过度疲劳。

除了长跑外,每周的训练还应包括恢复跑和间歇跑。恢复跑通常安排在长跑之后,强度较低,目的是促进血液循环,帮助身体恢复。间歇跑则侧重于提高爆发力和耐乳酸能力,通过高强度的短跑与低强度的恢复跑交替进行,能够有效提升跑步速度和耐力。

3、日常训练时间选择与调整

马拉松训练的时间安排与个人的生活作息息息相关。一般来说,早晨和傍晚是跑步训练的最佳时段,因为这时候空气新鲜,温度适宜,身体也处于较为清醒的状态。选择合适的训练时间,不仅能提高训练效果,还能降低运动伤害的风险。

对于早晨跑者,建议在起床后稍作热身,避免空腹跑步。可以选择吃一些轻便的碳水化合物食物,如香蕉、能量棒等,提供足够的能量以支持训练。在傍晚跑步时,建议午餐后两小时再开始训练,以避免饭后运动引起的不适。

同时,训练时间要根据个人的生活节奏灵活调整。在工作日的训练可以适当缩短训练时间,重点放在速度和间歇训练上,而在周末的长跑中可以进行较长时间的耐力训练。灵活的时间安排可以帮助跑者在保持高效训练的同时,减少对生活的干扰。

4、个性化训练计划的调整

马拉松训练并非一成不变,跑者应根据自身的身体状况、目标、以及训练反馈灵活调整训练计划。每个人的体能水平不同,训练强度和时间安排也应因人而异。对于初学者来说,训练计划应相对保守,循序渐进,避免过度训练。

中级跑者和高级跑者可以根据自身的需求在训练计划中加入更多的专项训练,如坡道跑、长时间的乳酸耐力训练等,以提高自身的竞技水平。同时,跑者也应定期进行体能测试和评估,及时调整训练内容,确保训练效果达到最佳状态。

训练中的调整还包括在比赛前几周进行的“减量训练”期,即在马拉松比赛前的2到3周,适当减少训练量和强度,保证身体能够得到充分的恢复,以最佳状态迎接比赛。此时应着重于保持体能和巩固已取得的训练成果。

总结:

马拉松长距离训练的最佳时间安排不仅仅是按照固定的时间表进行训练,还需要结合跑者的具体情况进行个性化调整。通过科学的周期规划、合理的每周安排、灵活的时间选择和训练反馈调整,跑者可以逐步提升自身的跑步水平,并在比赛中取得理想成绩。

总之,马拉松长距离训练的时间安排不仅关系到训练的有效性,还直接影响到运动员的健康与比赛成绩。合理安排每周的训练和休息,灵活调整训练计划,避免过度疲劳和运动伤害,是每一位跑者都应重视的要点。在实际训练过程中,跑者应不断总结经验,优化自己的训练策略,确保自己在比赛日能够达到最佳状态。

利记SBOBET网页版